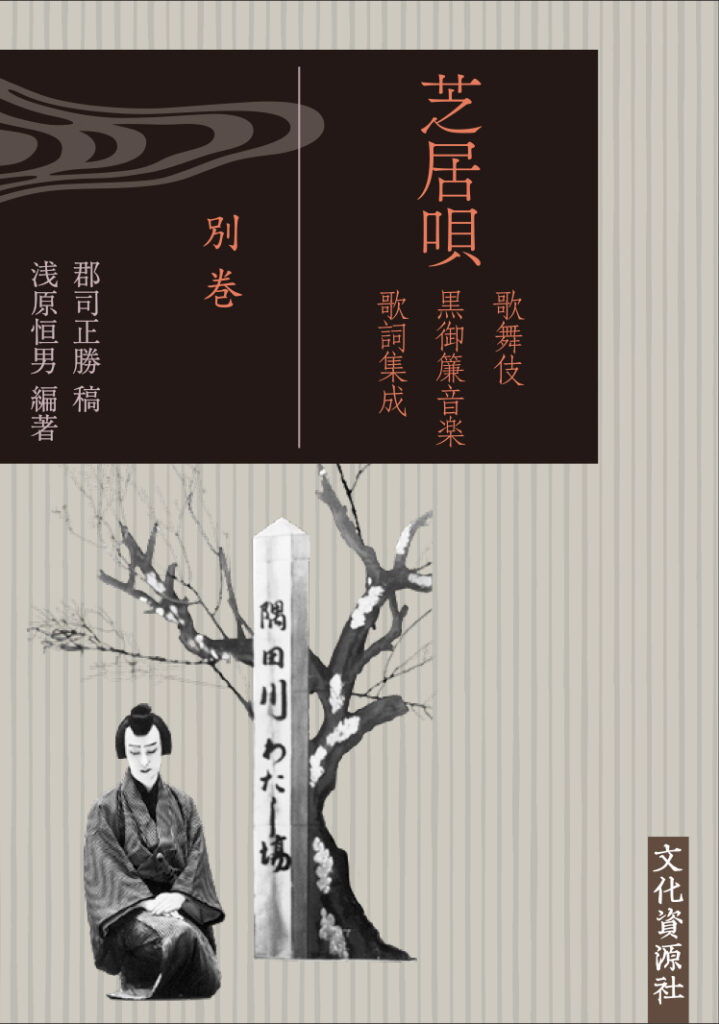

| タイトル | 芝居唄 歌舞伎黒御簾音楽歌詞集成 |

| 著者 | 郡司正勝(稿)、浅原恒男(編著) |

| 判型/頁 | B6判 三冊セット箱入り |

| 定価 | 45,000円+税 |

| ISBN | 978-4-910714-07-3 |

| Cコード | C3073 |

| 発売日 | 2024年3月8日 |

歌舞伎は楽劇と呼ぶに相応しい音楽の比重の非常に大きい芸能でありながら、これまで音楽面の研究が殆どなされてきませんでした。歌舞伎音楽のうちでも特に重要なのが、舞台下手の黒御簾(くろみす)の中で演奏される下座唄とも黒御簾音楽ともいわれるものです。

歌舞伎では、上演に際して作成される台本とは別に、その演目ごとに演奏する曲名などを書き留めた「附帳(つけちょう)」と呼ばれる、いわば音楽演出進行台本が附師(つけし)によって作成されます。しかしこれはあくまで専門職の手控えで、一般に公開されることは稀でした。その「附帳」を精査し、さらに、これまでに刊行された歌舞伎台本などから集めた歌詞(約1,300曲)を「下座唄」「独吟・めりやす」「大薩摩」などのジャンル別に分けて、唄い出しの歌詞の五十音順に配列し、丁寧な解説と語釈を付した初めての集成です。

歌舞伎に親しんでいる方でも、これらの唄の歌詞まではご存じないかもしれませんので、具体例を挙げてみましょう。

『弁天娘女男白浪』の「浜松屋」の場で、武家娘姿の弁天小僧と若党姿の南郷力丸が花道から出るところで唄われるのは、

「繻子(しゅす)の袴(はかま)の襞(ひだ)とるよりも、主(ぬし)の心がとりにくい、さりとは実にまことと思はんせ」

という、当時の婦女子にはよく知られた「鷺娘」の一節です。恋する娘心を唄った歌詞ですが、当時の観客なら「繻子の袴」という歌詞から、いまから始まる芝居の舞台が呉服店の浜松屋だということに、すぐ気がついたでしょう。このように、下座唄には「見立て」や「謎解き」の遊戯の楽しみもあるのです。ご観劇の前後に本書を参照されることで、歌舞伎をより深く味わっていただくことも可能でしょう。

本書に集成された「芝居唄」には、中世の小歌や説教、古浄瑠璃から、江戸期の流行歌(はやりうた)まで、多くの人々に愛唱された歌謡がさまざまな場面に使われていて、長きにわたり受け継がれてきた江戸文化の洗練と豊潤さを感じさせます。芝居唄の歌詞を理解した上で舞台の推移を楽しむことで、観劇の感興はより深まるに違いありません。

刊行にあたって

一般社団法人伝統歌舞伎保存会理事

一般社団法人伝統長唄保存会理事長

重要無形文化財保持者(各個指定)

鳥羽屋 里 長

この度「芝居唄」を刊行するに際し、ひとことご挨拶を申し上げます。

はじめて、この「芝居唄」のお話を伺い、その上その序文を、とのご依頼を頂いたときは、本当のところ、大変驚きました。

まず「芝居唄」という言葉の意味、考え方ですが、われわれ長唄の演奏家は「勧進帳」や「藤娘」などで、舞台に出て、役者さんのお芝居に合わせて演奏いたします。そのほかに、黒みすの中で、舞台を見ながら、そのお芝居や役者さんに合わせて演奏することも、大変重要な仕事となって居ります。

その黒みすで、独吟も含めて、唄われる唄をひとまとめにして「芝居唄」ということになりましょうか。

この黒みすの中での、唄と三味線と鳴物による演奏にはさまざまな曲がございます。そこで唄われる唄を少し紹介しますと、

〽 隣り柿の木は十六、七かと思うてのぞきゃ、色づいたえ

〽 鮎は瀬に住む、鳥や木にとまる、人は情けの下に住む

〽 心づくしの秋風に、須磨の浦曲の浪枕

これらはみな、有名な黒みすの唄ですが、非常に人情味にあふれていて、昔の江戸の人たちは粋な、なんと素敵な人たちだったのだろうという気がいたします。 われわれも、今ではなかなか使われなくなった言葉を聴くことが出来、「心づくしの秋風」などには、私も当たってみたいものだと思います。

本書は、こうした唄の、集めにくい歌詞を集めて、その唄が舞台でどのように使われるのか、言葉の意味まで解説した、他に類のない貴重なものです。この原稿をまとめられた故・郡司正勝先生をはじめ、編集に当たった方々に敬意を表するとともに、伝統歌舞伎保存会がこうして刊行できることを嬉しく思います。

この「芝居唄」が歌舞伎における黒みす音楽へのご理解を深め、これからも歌舞伎が末永く継承され発展する一助となるよう願って、ご挨拶に代えさせていただきます。

令和四年三月吉日

本書は、一般社団法人伝統歌舞伎保存会が配り物として作成した『芝居唄(全3巻)』をベースに、一般の歌舞伎愛好家や歌舞伎研究者、邦楽家の方々に向けて、より使いやすいよう「外題・通称・場名索引」と「脚注索引」を加え、再出発するという成り立ちの本です。伝統歌舞伎保存会版は、一部の関係者に配付されたのみで、書店での販売はしませんでした。

しかし、内容の秀逸さ貴重さゆえ内外の文化に大きな貢献をしうる資料を、より多くの方々に享受していただくために市販すべきだと考え、このたび発行の運びとなりました。

少部数の本で高価格でもありますが、ぜひ公共の図書館などに所蔵していただき、日本の文化や古典芸能に興味をお持ちの方が、より深く舞台を鑑賞できるようにしていただきたいと願って刊行に踏み切りました。多くの歌舞伎ファンが、観に行く予定の(また、観に行ってきた)歌舞伎の芝居唄を深く知り、舞台を存分に味わう一助となれば幸いです。現在の、そして未来の歌舞伎ファンへの贈り物になることを希ってやみません。

本書の編集過程でここに収めた多くの唄が男女の愛を唄っていることを知り、われわれは愛することを願う国民であり、他者から無理矢理離ればなれになることを忌む文化を持っている国民であることを私は改めて確認し、時宜に適った刊行であると確信して刊行いたします。

郡司正勝(稿)

一九一三年、札幌市に生まれる。一九三九年、早稲田大学卒、演劇博物館に勤務。一九四四年『手前味噌』校訂・解説(北光書房、のち青蛙房より増補改訂版)。一九四九年、早稲田大学文学部芸術科講師。一九五四年『かぶき―様式と伝承』で芸術選奨文部大臣賞。一九五五年、早稲田大学文学部演劇科教授。一九六〇年『かぶきの美』(現代教養文庫)。一九六一年、東宝歌舞伎委員会の委員。一九六三年「桑名屋徳蔵入舩噺」改修演出(東宝・読売ホール)。『かぶきの美学』(演劇出版社)。一九六六年、国立劇場専門委員。一九六七年三月、国立劇場『桜姫東文章』補綴・演出。一九七一年、三一書房『鶴屋南北全集』を編集。一九七四年、国立劇場理事。一九七五年、新橋演舞場『桜姫東文章』補綴・演出。国立劇場『阿国御前化粧鏡』補綴・演出。一九七六年、国立劇場『盟三五大切』補綴・演出。歌舞伎座『偐紫田舎源氏』脚色。紫綬褒章。一九七八年、国立劇場『奥州安達原』補綴・監修。一九七九年、新橋演舞場『杜若艶色紫』改訂・演出。国立劇場『ひらかな盛衰記』監修。一九八〇年、国立劇場『貞操花鳥羽恋塚』監修。一九八三年、歌舞伎座『東海道四谷怪談』補綴・演出。一九八四年、早稲田大学を定年退職し名誉教授となる。国立劇場『曾我綉侠御所染』補綴・演出。一九八七年、白水社『歌舞伎オンステージ』監修。『歌舞伎のタテ』(坂東八重之助と共著、講談社)。一九九〇年、日本芸術文化振興会理事に就任。白水社より『郡司正勝刪定集』全六巻の刊行開始。一九九一年、国立劇場『江戸生艶気蒲焼』脚色・演出。一九九三年、『郡司正勝刪定集』により和辻哲郎文化賞。『郡司正勝劇評集』(演劇出版社)。一九九五年、国立劇場『法懸松成田利剣』補綴・演出。「青森のキリスト」作・演出(シアターX)。一九九八年、肝臓癌により札幌で逝去、八十四歳。ほか著書論文多数。

浅原恒男(編著)

一九四六年、東京都墨田区に生まれる。一九七一年、早稲田大学大学院文学研究科を中退し、社団法人日本俳優協会(現・公益社団法人日本俳優協会)事務局に入る。一九七九年、同事務局長。一九九〇年、『歌舞伎荒事』(共著。毎日新聞社)。一九九三年、『歌舞伎に携わる演奏家名鑑』(編・共著、日本俳優協会)。二〇〇〇年、『歌舞伎の舞台技術と技術者たち』(編・共著、八木書店)。二〇〇一年、『かぶき手帖 二〇〇一年』(編・共著。~二〇二一年版まで)。二〇〇五年、東京芸能人国民健康保険組合副理事長。二〇〇八年、映像実演権利者合同機構(PRE)代表理事。『戦後歌舞伎の俳優たち』(共編。伝統歌舞伎保存会)。二〇一〇年、社団法人伝統歌舞伎保存会事務局長。二〇一二年、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会常務理事。二〇二〇年、『歌舞伎に携わる演奏家名鑑―思い出の名演奏家たち』(監修・執筆)。

上巻

下座唄 773曲

下巻

独吟・めりやす 192曲

琴歌・琴歌様 16曲

謡 88曲

唄浄瑠璃 41曲

大薩摩 112曲

別巻

元禄芝居歌

上方編 19曲

江戸篇 36曲

解 題

索 引

外題通称場名索引

曲名索引

唄い出し索引

脚注索引

歌舞伎音楽関連文献資料目録(土田牧子・前島美保)

近代博多興行史 目次

はじめに

研究篇

第一部 総論 地方興行史概説

第一章 劇場と興行

第一節 武田家と興行

武田政子氏との出会い 武田一族 与吉の芝居道楽

第二節 劇場通史

劇場一覧 博多劇場史の展望

第三節 興行を支える諸制度

請元 請元としての武田与吉 劇場経営者と劇場

第二章 巡業の実態

第一節 初日から千秋楽

町廻り(顔見世) 式三番引き抜きだんまり 替り狂言から千秋楽 番付

第二節 衣裳・小道具・大道具 衣裳・小道具 大道具 劇場ごとの規格

第三節 交通機関の発達と巡業

鉄道敷設前 明治二一年の事例 巡業ルート

第二部 博多興行通史

第一章 伝説の劇場

第一節 宝玉舎をめぐって 宝玉舎 柳町大芝居と永楽社 集玉社

第二節 西門橋教楽社と市川右団次 西門橋教楽社の存在 市川右団次 明治一〇年、一一年の右団次

第三節 鳥熊芝居および集観舎

鳥熊伝説 集観舎のお琴新兵衛

第二章 「社」の時代

第一節 教楽社開場

小田部博美と井上精三の回想から 中村駒之助

第二節 劇場に電灯ともる

大阪中座 尾上多賀之丞 対抗する永楽社

第三節 中村鴈治郎

第三章 日清戦争前後

第一節 我童・福助招聘合戦

明治二五年の状況 我童の招聘ならず 時助・右左次一座から左升一座

第二節 新演劇の興隆

日清戦争劇ブーム 博多の新演劇 際物としての新演劇

第三節 教楽社・永楽社の危機

内紛 教楽社売買問題 東京俳優の招聘計画

第四章 混乱・低迷

第一節 北九州・筑豊の活況

若松旭座開場 小倉旭座・小倉常盤座・直方日若座 博多の地盤沈下 運動場

第二節 博多の大劇場計画

「博多演劇会社」あるいは「福博演劇会社」 教楽・栄楽両劇場の対応

第三節 コレラ

コレラ発生 興行解禁と教楽社・栄楽座の迷走

第五章 諸芸の開花

第一節 映画伝来

自動写真・活動写真 「シネマトグラフ」と「ヴァイタスコープ」 再び教楽社 活動写真の進歩 日露戦争と活動写真 日露戦争以後

第二節 女義太夫

博多の寄席 女義太夫

第三節 浪花節

宮崎滔天と桃中軒雲右衛門 「浮かれ節」から「浪花節」へ 日露戦争と桃中軒雲右衛門

第四節 子供芝居

第六章 「座」の時代到来

第一節 明治座と寿座

開場 武田与吉の「座」の時代 教楽社退転

第二節 新しい芝居

片岡我当の「桐一葉」 実川延二郎 尾上菊五郎・市村羽左衛門・尾上梅幸

第三節 鴈治郎と巌笑、猿之助と八百蔵 嵐巌笑 中村鴈治郎二度目の来演 市川八百蔵と市川猿之助ほか

第七章 「劇場」の時代

第一節 博多座

九州大学誘致と遊廓の移転 博多電気軌道 博多座の構想 左団次・喜多村緑郎

第二節 九州劇場

栄座 九州劇場開場

第二節 松竹の全国制覇と大博劇場への道

第三部 川上音二郎

第一章 名古屋の川上音二郎

第一節 川上音二郎の出発点

なぜ名古屋か 明治一五年名古屋説をめぐって

『名古屋新聞』 『愛知新聞』の新出記事

第二節 川上音二郎と立憲政党

川上の所属 甲田良造をめぐって 立憲政党という組織

第三節 丁年問題その他

渡部虎太郎 生活者としての演説遣い

第二章 博多の川上音二郎

第一節 寄席芸人時代

前史 明治二一年教楽社・明治二二年開明舎

第二節 新演劇

明治二六年 教楽社

第三節 正劇

明治三七年 教楽社

第四節 円熟

明治四〇年 教楽社 明治四三年 博多座 明治四四年 明治座

第三章 終章にかえて

第一節 「みもの、ききもの」をめぐって

第二節 地方興行史研究の展望

新演劇の展開 ジャンルの境界線

引用文献一覧

資料篇

博多興行番付目録

博多興行年表 明治篇

初出一覧

あとがき

索引

上記内容は本書刊行時のものです。